우연히 길을 가다가 문화재를 발견하다?

서울톡톡

발행일 2013.03.21. 00:00

[서울톡톡] 그간 학계에 소재 불명으로 알려졌던 연복사탑중창비가 시민의 제보로 그 행방을 찾고, 서울시의 문화재로 지정될 예정이다.

1494년에 세워진 연복사탑중창비(演福寺塔重創碑)는 조선을 건국한 태조 이성계의 공덕으로 다시 세워진 연복사 오층불탑(목탑)의 건립내력을 담은 비석이다.

소재불명의 연복사탑중창비 찾기까지

연복사탑중창비는 최근까지도 일제에 의한 국권침탈이 본격화되던 100여년 전 무렵 서울 용산으로 옮겨졌다는 간략한 사실만 학계에서 파악되고 있었을 뿐 정확한 소재지가 미처 확인되지 못한 상태였다.

이렇게 미궁 속에 빠져있던 유서 깊은 비석을 찾을 수 있는 토대를 마련하게 된 것은 일제강점기 동안 여기 저기 흩어진 우리 문화재 찾기에 힘을 기울여 연구해왔던 이순우 씨 덕분이었다.

이씨는 일제강점기를 거치는 동안 여기저기로 흩어진 우리 문화재(특히 석조유물)의 원위치 및 소재지 찾기에 힘을 기울이며 관련 저서를 발간해왔다. 연복사탑중창비의 행방을 찾는 일도 그의 주요한 관심사여서 연복사탑중창비의 소재지와 관련한 몇 건의 자료를 인터넷 카페 '일그러진 근대 역사의 흔적'에 게재하였다.

이러한 노력은 2012년 2월 24일에 카페회원인 김석중 씨가'우연히 길을 가다 연복사탑중창비를 발견하였다'는 글을 올림으로 결실로 맺어졌다. 우리 문화재를 찾기 위한 이씨의 노력과 관심을 갖고 지켜본 김씨의 눈썰미가 더해져 제자리 잃은 문화재의 행방을 찾고 드디어 그 가치를 밝히게 된 것이다.

개성의 대찰 연복사와 연복사탑중창비

연복사(演福寺)는 고려시대에 개경에 있던 대찰로서 도성 안에 자리 잡고 있었다. 사찰의 규모는 천여 칸이 넘었으며, 사찰 안에 세 개의 연못과 아홉 개의 우물이 있었다고 전해진다.

연복사의 남쪽에는 풍수설에 의해 5층의 목탑을 세웠는데 연복사탑의 규모에 관하여는'우뚝 선 5층 누각이 온 성중을 압도하고 있는 창문과 기왓장에 저녁놀이 비친다'고 표현한 유호인의 명산답사기에서도 그 위상을 가늠할 수 있다.

조선 태조 이성계에 의해 다시 세워졌던 개성의 연복사탑은 차천로(車天輅, 1556~1615)의 <오산설림초고(五山說林草藁)>에 의하면 1563년(명종 18년)에 소실되었다고 하나, 한 세기 뒤의 인물인 한치윤(韓致奫, 1765~1814)이 저술한 <해동역사(海東繹史)> 의 기록에 따르면 연복사탑의 중창내력을 담은 연복사탑중창비는 조선 후기까지도 원형대로 잘 남아 있다고 전해왔다.

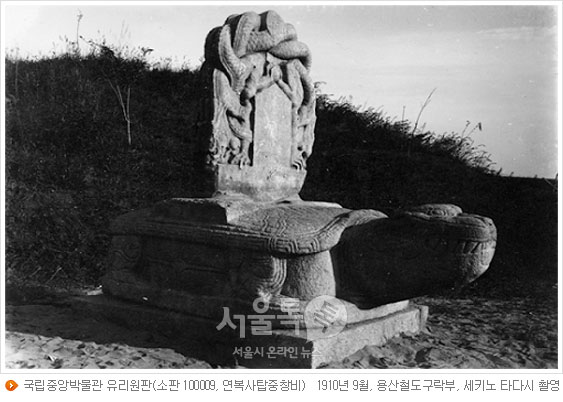

이 같은 역사적 증언에 따라 연복사탑중창비의 존재가 다시 확인된 때는 1910년 9월의 일이다. 그 당시 일본 동경제대 건축과의 세키노 타다시(關野貞, 1867~1935) 교수 일행이 고적조사에 막 착수하던 차에, 그 무렵 서울 용산으로 막 옮겨진 연복사탑중창비를 포착함으로써 그들의 조사목록에 이 비석의 존재가 처음 채록되기에 이르렀다. 하지만 당시 촬영된 사진 속 연복사탑중창비 는 비신(碑身)이 없이 귀부와 이수만이 남아 있는 상태이다.

개성의 연복사탑중창비가 용산 철도회관 앞 화단에 있는 이유

그렇다면 개성에 있던 연복사탑중창비는 어떻게 용산철도회관 앞 화단에 자리 잡게 되었을까?

경기도 개성의 남대문 밖 남산동(南山洞) 및 한천동(寒泉洞)에 있던 연복사는 경의선 철로가 지나는 구역과 맞물려 있고 개성역(開城驛)과도 상당히 인접한 위치에 자리하고 있었다. 따라서 연복사탑중창비 또한 경의선 부설과 관련하여 오늘날 용산구 한강로 3가 65번지 일대에 있던 용산 철도구락부로 이전되었을 가능성이 매우 높다.

| ※ 철도구락부(鐵道俱樂部)는 현재 용산공업고등학교를 중심으로 옛 철도병원(현 중앙대학교 용산병원) 쪽에 걸쳐 있는 구역(한강로 3가 65번지 일대)에 자리하였다. |

해방 이후 1952년에 용산철도구락부가 있던 곳에는 항공대학이 들어서게 되었다. 이 학교는 1961년 무렵 서울특별시 용산구 한강로 40번지(구 교통부 시설국 청사)로 이전되었는데, 연복사탑중창비도 다시 옮겨갔다. 그리고 마지막으로 용산역 민자역사 신축공사 과정에서 현 위치인 철도회관(용산구 한강로 4가 40-1010) 화단으로 옮겨지게 되었다.

연복사탑중창비의 문화재적 가치

연복사탑중창비는 조선의 건국과 함께 새로이 수용되는 중국 명(明)대의 석비 조형양식을 따르고 있다. 귀부의 표현 자체가 매우 상징적이고 이수 부분도 중국 전통을 따라 반원형의 비신 상부에 오각형의 제액을 내고 그 주위를 여러 마리의 용이 휘감는 형상을 하고 있다.

이와 같은 비신(碑身) 상부 이수 부분의 조형이 중국식으로 바뀌는 것은 이미 고려 우왕 3년(1377)에 조성된 양주 회암사 선각왕사비에서도 나타나고 있다. 그러나 비좌 부분인 귀부까지 중국식으로 바뀌는 것은 이 비가 가장 앞서는 대표적인 예라고 하겠다.

이와 같이 연복사 오층탑 중창의 역사적 사실을 제시하는 한편 중국식 석비 양식 수용으로 새로운 조형의 조선시대 석비예술을 예고하는 조선 초기의 대표적인 자료라고 할 수 있다.

서울시는 2012년 9월부터 코레일과 보존방안을 협의하는 한편 서울시 문화재위원회 조사와 사전심의를 통해 문화재 지정가치를 확인하고 이번에 문화재 지정계획을 3월 21일(목)부터 30일 동안 예고한다. 예고기간 중 각계 의견 수렴을 거치고 올 4월 문화재 위원회의 2차 심의를 마친 후 서울시 유형문화재로 최종 고시할 계획이다.

■ 서울시 문화재 지정절차

|

문의: 역사문화재과 02-2133-2641

댓글은 자유로운 의견 공유의 장이므로 서울시에 대한 신고, 제안, 건의 등

답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 전자민원 응답소 누리집을 이용하여 주시기 바랍니다.

상업성 광고, 저작권 침해, 저속한 표현, 특정인에 대한 비방, 명예훼손, 정치적 목적,

응답소 누리집 바로가기유사한 내용의 반복적 글, 개인정보 유출,그 밖에 공익을 저해하거나 운영 취지에 맞지

않는 댓글은 서울특별시 조례 및 개인정보보호법에 의해 통보없이 삭제될 수 있습니다.